von Bastian Splonskowski

„Unsere Veränderungsprojekte laufen – aber sie kommen nicht wirklich an.“

Ein Satz, den ich in der Zusammenarbeit mit Fach- und Führungskräften immer wieder höre. Die Initiativen sind gut gemeint, die Roadmaps sind durchdacht, und die Ziele sind strategisch richtig gesetzt. Und trotzdem: Bei den Mitarbeitenden regt sich Widerstand, die Umsetzung stockt, und mittendrin fragen sich viele – offen oder insgeheim – ob sich der Aufwand wirklich lohnt.Woran liegt das? Und wie gelingt Veränderung, die nicht nur beschlossen, sondern auch wirklich gelebt wird?

Change-Initiativen unterliegen häufig gewissen Gegensätzen. Auf der einen Seite sind schnelle Lösungen gewünscht, eine Reorganisation braucht aber Zeit. Das operative Geschäft ist in der heutigen Zeit sehr dynamisch, da bleibt kaum Zeit für eine strategische Auszeit, um das Change-Vorhaben wirklich tief zu durchdenken. Und schließlich besteht ein großes Bedürfnis nach Transparenz in den Prozessen – was im Gegensatz zu dem Zögern der Beteiligten steht, ihre Bedürfnisse und Wünsche offen zu zeigen.

Viele Change-Initiativen scheitern nicht an mangelnder Planung, sondern an der Haltung, mit der sie umgesetzt werden. Laut einer Forbes-Studie werden 70% der Change-Vorhaben als nicht erfolgreich bewertet (Übersicht Statistiken zu Change-Vorhaben).

Die klassische Denkweise lautet:

„Wir definieren ein Ziel, entwickeln Maßnahmen, kommunizieren klar – und dann läuft das schon.“

Doch Organisationen sind keine Maschinen. Sie sind soziale Wesen – mit Geschichten, Beziehungen, Widersprüchen und Prägungen. Wenn Veränderung nur als technische Herausforderung betrachtet wird, bleibt sie an der Oberfläche. Die Prozesse ändern sich vielleicht – aber das Verhalten, die Haltung, das Miteinander? Bleibt oft beim Alten.

Was Menschen in Veränderungsprozessen wirklich bewegt

Veränderung ist in erster Linie ein emotionaler Prozess. Menschen lassen nicht einfach los, nur weil ein neues Ziel verkündet wurde. Hinter Widerständen steckt selten Bosheit – viel häufiger:

- Verlustängste: Was geht mir verloren, wenn das Neue kommt?

- Sinnfragen: Warum soll ich das überhaupt tun?

- Identitätskonflikte: Wer bin ich in dieser neuen Organisation?

- Erfahrungsskepsis: Haben wir das nicht alles schon mal versucht?

Diese Fragen sollten ernst genommen und moderiert werden, um Vertrauen und Engagement der Mitarbeitenden zu gewährleisten.

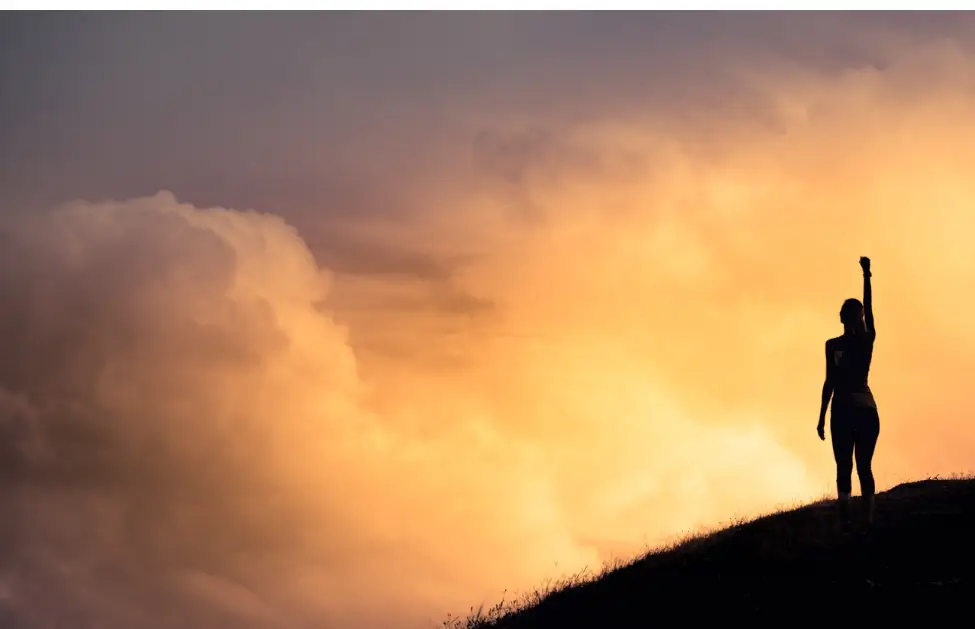

Change als Haltungsfrage

In der heutigen VUCA-Welt sind Veränderungen mehr Alltag als die Ausnahme. In einer Vielzahl von Branchen überlagern sich Veränderungen, sodass sie integriert betrachtet werden sollten. Laut einer Gartner-Analyse hat sich die Zahl geplanter Veränderungen innerhalb von Unternehmen von zwei im Jahr 2016 auf zehn im Jahr 2022 vervierfacht (Gartner-Studie 2024. )Sie können durch äußeren Marktdruck, innere Dynamiken, neue Menschen, Ideen und Widersprüche angestoßen werden. Entsprechend ist Change-Management auch kein Ausnahmezustand, sondern eine Führungsaufgabe im Alltag und eine Kompetenz, die es sich als Führungskraft zu entwickeln lohnt.

Diese Fragen können wir in Veränderungsprozessen stellen

Als Berater, Führungskräfte oder Projektleiter können wir uns bei Veränderungen immer wieder folgende Fragen stellen:

- Wozu genau wollen wir etwas verändern – und für wen?

Nicht jede Veränderung ist sinnvoll, nur weil sie neu ist. Für welches Problem suchen wir hier eigentlich gerade eine Lösung? - Wer muss gehört, beteiligt, überzeugt werden?

Beteiligung bedeutet nicht Basisdemokratie – an wichtigen Entwicklungspunkten sollten Betroffene jedoch aktiv einbezogen werden. So gelingt eine höhere Akzeptanz für die Veränderung. Laut einer Studie von Milward & Partners besteht sogar eine bis zu fünfmal höhere Change für ein erfolgreiches Change-Projekt, wenn die Mitarbeitenden erheblich beteiligt werden (Studie zur Beteiligung von Mitarbeitenden) - Was darf bleiben – und was muss sich wirklich wandeln?

Veränderung heißt nicht: alles neu. Guter Wandel bewahrt das, was trägt. Ein zu disruptives Vorgehen kann dazu führen, dass sich Mitarbeiter für ihre bisherige Arbeit nicht mehr wertgeschätzt fühlen.

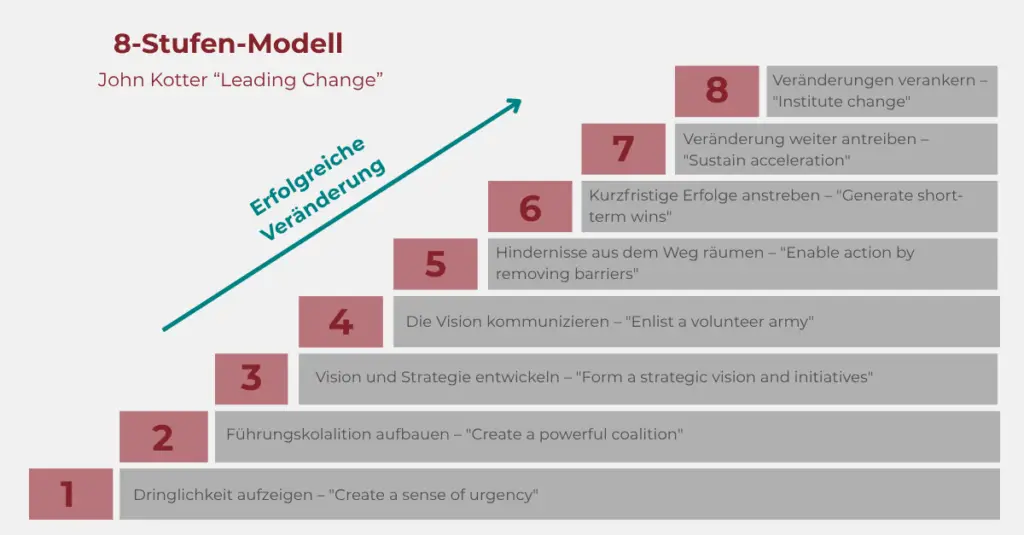

Es gibt eine Menge Modelle, die Change-Management in eine Form gießen wollen und eine Einfachheit suggerieren. Diese sind nur bedingt hilfreich, jede Veränderung ist schließlich anders und hat mit anderen Herausforderungen umzugehen.

Exemplarisch gehe ich hier auf das 8-Stufen-Modell des amerikanischen Professors und Change-Experten John P. Kotter ein. Nach seinen Erkenntnissen ist eine erfolgreiche Veränderung im Rahmen eines Change-Prozesses nur dann möglich, wenn die acht Phasen erfolgreich durchlaufen werden. Die Agile Academy bietet zu den Phasen übersichtliche Erklärungen: Agile Academy – 8-Phasen-Modell nach Kotter

Weiterbildung: Know-how ist wichtig – Haltung ist entscheidend

In meiner Arbeit als Organisationsentwickler erlebe ich in Gesprächen ähnliche Muster: Viele Fach- und Führungskräfte wissen, was zu tun wäre. Aber sie stoßen an Grenzen, wenn die Realität komplexer, widersprüchlicher oder emotionaler wird als gedacht.

Deshalb wollen wir in unseren Weiterbildungen nicht nur Methoden vermitteln – sondern ein tiefes Verständnis für systemische Zusammenhänge, für gruppendynamische Prozesse, für Macht und Verantwortung im Wandel. Und nicht zuletzt: eine Haltung, die Veränderung nicht nur managen, sondern gestalten will.

Mehr darüber, wie Lernen und Entwicklung in Organisationen systemisch verstanden werden, findest du in unserem Beitrag „Systemische Organisationsentwicklung: Wie Lehren und Lernen bei IMPULSARA verstanden wird“.